2022.07.08

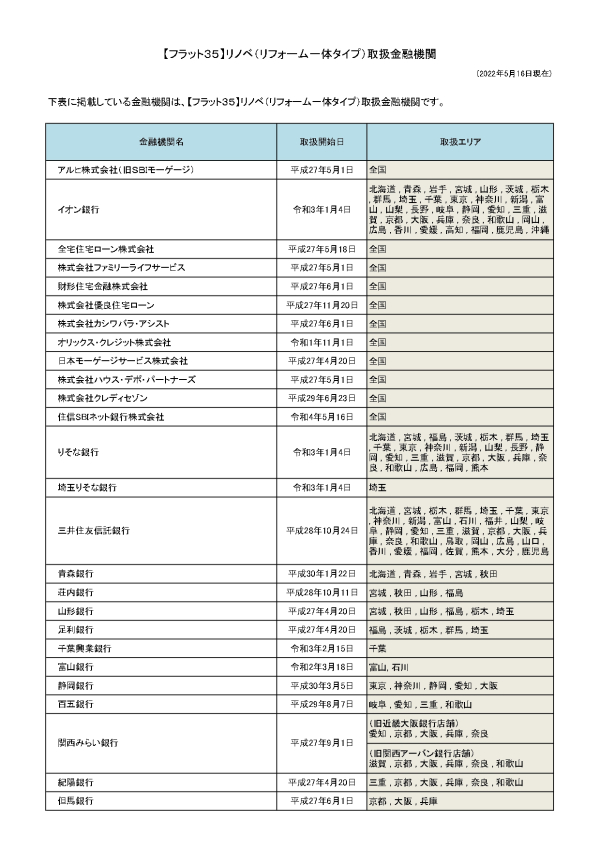

フラット35 リノベ について

現在、”中古購入+リノベーション”でお話させていただいているお客様との間で”フラット35”という住宅ローンの話が出たので、少し調べてみました。

まず、フラット35とは何か?

簡単に言えば、35年間金利の変わらない住宅ローンです。

しかし、”フラット35”という金融窓口が存在しているわけではありません。

どこかの銀行が、窓口になっています。

特に、”リノベ”だと、石川県で取り扱える金融機関が少なく

・アルヒ株式会社

・イオン銀行

・住信SBIネット銀行株式会社

といったネット銀行関係か、

・富山銀行

くらいしか、窓口がある銀行はありません。

では、何故、今回”フラット35 リノベ”を検討することになったかと言えば、単純に借入金額を増やせる可能性があるからです。

通常、銀行での住宅ローンは年収の7倍が目安になります。

年収300万円ですと、2100万円まで借りられるという事です。

ですが、2100万円という金額は、月々返済60,263円(年利1.1%、35年)です。

正直、今の家賃の方が高いという方はそこそこいらっしゃると思います。

また、2100万円という金額では、物件+リノベーションまではいけても、諸経費までは苦しい金額ではないでしょうか?(当社、金沢近辺調べ)

そこで、せめて2300万円まで増やせないかとフラット35 リノベをあたることにしました。

これから、申し込み等を行っていきますので進展がありましたら報告していきたいと思います。

参考資料

2022.07.07

雨漏の修理 原因特定

※くれぐれも言っておきますが、当社が建てた建築物ではありません!!

5月より依頼を受けていた、とある会社の雨漏の原因がようやくわかりました。

もともと、鉄骨造で、原因がわかりにくいのは理解していましたが、原因はまさかのものでした。

結論から言うと、某警備会社の外壁につけてある照明からでした。

これは、事務所から侵入者がいた時に点灯するランプなのですが、

①ランプ器具が劣化

↓

②器具と台座の間に隙間ができる

↓

③隙間から水が入る

↓

④水が、室内側のセンサーとの間の電線をつたう

↓

⑤窓上に付けられているセンサーから水が垂れる

↓

⑥建物の雨漏

↓

⑦外壁、屋根からの雨漏りと勘違い!

という流れでした。

完全に外壁廻り、窓廻りからの雨漏りと勘違いしていたために、特定までに時間がかかってしまいました。

ただ言い訳になりますが、④の事態はなかなかありません。

通常、内部~外部へ電気の線を通す場合は、水が入らないようにパッキンないしはコーキング等で入らないような構造で施工するのが一般的だからです。

正直なところ、①~③までは起こりうる内容ですし、どんなに頑張って施工しても起こりうる事態だと思います。

しかし、④はちょっとグレーな内容かな?と思います。

ランプを設置する際にコーキングを打っていれば、おそらくこの雨漏りは発生しなかったでしょう。

皆さんも、警備会社のランプをつける際は気を付けてください。

(普通の電気屋さんが取り付けるのならまず問題はないでしょうが、そうでない警備の人間が取り付けるとこうなるのかな?と邪推してしまいます。)

2022.07.04

クッションフロアの直し方

写真のようにクッションフロアの一部が浮いてしまった。ということはないでしょうか?

業者に頼めば1万円以上かかるかと思いますが、これくらいでお金をかけるのはちょっと…というかも多いかと思います。

そこで自分で直す方法をお伝えしたいと思います。

方法は実に簡単。

木工用ボンドをクッションフロアと下地のベニヤの間に打つだけです。

プロの方から聞いているので間違いありません。

実際にプロが使っているボンドと成分は一緒だそうです!

但し、一つだけ気を付けなくてはならないことがあります。

それは、ボンドを打ってから5分~10分放置すること。

それによってボンドが少し固まり、ねちゃねちゃになりますので、そうなってから硬いもので押し付けてくっつければ直ります。

直した写真がこちらです。

なかなか作業をしているときに待つのは難しいものですが、グッとこらえて試してみたください。

2022.06.18

パノラマ 住宅 内観パース

以前にも、スマパノというサービスを導入して内観パースを少し作成していましたが、今回は、現在建てている住宅のスマパノです。

住宅を建てる前というのは、何かと不安になるものです。

VRで確認することも可能ですが、契約後でなければ作成してもらえなかったり、住宅会社でしか見られないと細かいところまで確認するのは難しいものです。

今回は、簡易的にコンセント、スイッチといったものは省かれています。

また、細かい作り込みもされてはいませんが、イメージはつかんでいただけるかと思います。

下記のアドレスをクリックすれば、開くかと思いますのでご参考ください。

ちなみに外観はこんな感じです。

2022.04.17

土地の申込~土地の登記までのスケジュール

ようやく希望に近い土地が見つかり、家のプランもできてきた。

そうなると、早めに土地を抑えなくてはなりません。

いい土地は、あっという間に売れてしまいます。

出来るだけ早く土地を抑えておきたいものですが、このあたりのスケジュールは結構タイトです。

そこで、どのようなスケジュールになるかまとめましたので、ご参考ください。

①事前審査

お客様 “銀行にこれぐらい借りたいです”

銀行 “それぐらいならO.Kですよ”

という確認作業を行うのが事前審査です。

土地の候補がいくつかに絞れた段階で、予算が出ると思いますので住宅会社の担当者と行きましょう。

またこの段階で、実印登録も行っておきましょう。

②土地の申込

事前審査が通り、家の形もなんとなく決まったら、土地の申込になります。

土地の持ち主に対して、

・その土地を○○万円で買いますよ

・手付金は○○万円ですよ

・契約は〇月〇日にしたいですよ

・土地は〇月〇日に自分のものにしたいですよ

・融資特約(住宅ローンが通らなかったらその契約はなしですよ)

等の条件を不動産屋さん(住宅会社)を通して書面を提出します。

ちなみに金沢市近郊だと

手付金:土地価格の5%~10%程度

契約日:申し込みから1週間から2週間

土地の登記(その日から土地はあなたのものになります。):契約から1週間から2週間

というケースが多いです。

③土地の契約(申込から1週間~2週間後)

土地の契約を結びます。

また、建物の契約もこの段階で結ぶことが多いです。

④銀行の本申込(土地契約後なるべく早く)

銀行に行って○○万円を借ります。と正式に契約を結びます。

この時、土地の契約書、建物の契約書があった方が良いでしょう。

銀行から正式にその金額を貸せると、連絡があればそのまま登記の準備に移行していきます。

もし、この段階で銀行から“やはり貸せません”と連絡があった場合でも融資特約を付けてあれば罰金無しで解約できます。

⑤土地の登記(土地契約から2週間程度)

土地の登記とは、この土地はあなたのものですよ、と正式に国に申請する作業と思って下さい。

この、土地の登記には実印登録が必要なので、なるべく早く登録しておきましょう。

同時進行

それ以外に、基本的に毎週住宅に関する打ち合わせがあると思った方がいいですし、この時期の打ち合わせ内容が、その後の住宅建築を進めるうえで重要になってきます。

期待と不安が入り混じる時期ですが、この時期が家を建てるうえで一番忙しい時期になります。

逆に言えば、上棟までの時期を乗り越えれば大分落ち着きます。

大変ではありますが、頑張っていきましょう!

2022.04.09

家づくりで失敗しないために…営業担当

家づくりで失敗したくありませんよね。

そのためには、まず住宅会社選びが重要になってきます。

でも、正直なところ、どの会社も同じように見えてしまい、結局金額でという方も少なくありません。

しかし、住宅会社を選らぶ際に次の3つの質問をしてみてください。

少なくともその会社の技術力はわかるかと思います。

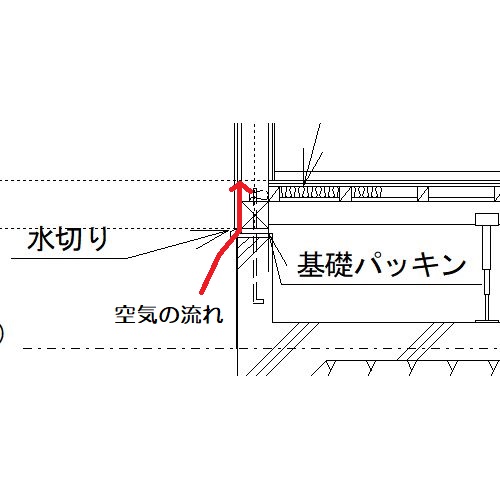

①外壁の下の板金と外壁の間に隙間があるのは、塞げませんか?

良い回答:この部分は、外壁の中に空気を通すためにどうしても必要なんです。もし、塞いでしますと建物や外壁がすぐに傷んでしまいますよ

悪い回答:気密を上げるために塞ぎましょう。

解説

外壁と基礎の間には、水切りと呼ばれる板金がつきます。

なんのために必要かというと、外壁の端と基礎をくっつけないため、また、外壁と柱の間に空気を流すために設けます。

外壁と柱の間に空気が流れないと外壁はあっという間にぼろぼろになっていきます。

柱の痛みも早いです。

ちなみに高気密と呼ばれるのは、内壁の中での話で外壁側にそれを求めるのは間違いです。

②1階の家の角を窓にできませんか?

良い回答:家が弱くなるのでやめておきませんか?

悪い回答:開放感が出るのでいいですねぇ!

解説

家の角は構造耐力上、非常に重要な部分です。

正直に言えば、この部部に耐力壁(スジカイ等)が無くても確認申請で求められている構造耐力を確保することができます。

しかし、熊本地震の際に倒壊した家の多くが角に耐力壁がない家でした。(これらの家は、確認申請が通っていました。)

例えば、独自工法により可能です。とか、許容応力度計算(複雑な構造計算)を行った結果、大丈夫でした。という回答ならばまだしも、なんの根拠もなく、”大丈夫です”という回答は無責任かと思います。

(デザイン重視の住宅会社や施工を工務店に丸投げの設計事務所では、簡単に大丈夫と言ってしまうようです。)

③収納の内側の幅ってどれだけですか?

良い回答:その場で計算。かつ、何を置かれるのですか?

悪い回答:設計士に聞いてみます。

解説

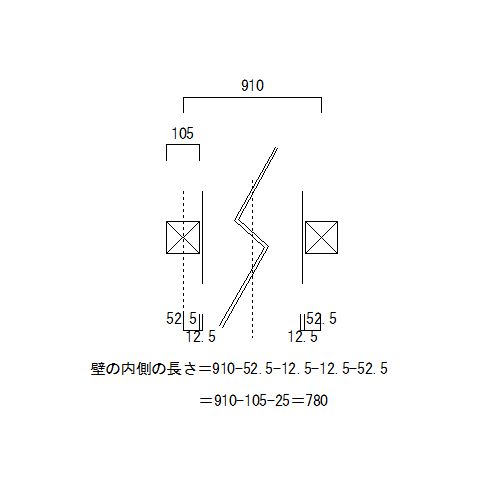

室内の幅は、基本的に柱の太さと下地の厚みで決まります。

例えば、柱の太さが105mm、壁の下地が12.5mmのプラスターボード1枚、図面の寸法が910であった場合

910(寸法)-52.5(柱の半分)-12.5(下地)-12.5(下地)-52.5(柱の半分)=780mm

となります。

簡単な引き算なのですが、自社の仕様材料や工法を理解していないと答えられません。

以外にこれを理解していない人が多いので、一番効果的かも知れません。

但し、実際は壁紙の厚み2mm程度や、床にものを置く場合は、巾木の厚み6mm×2も考慮する必要があります。

ですから、何故それを聞くのか聞き返してくるのがベテランの反応かと思います。

まとめ

住宅業界に携わっていれば応えられて当然なのですが、意外と理解していない人も多い事柄です。

この質問では、知識量しか測れませんし、人柄は度返しの質問です。

自分と感覚が合うという事であったら、別段気にしないでもいいかもしれません。(バックアップ体制が整っていれば)

2022.04.02

室内ドアが開かなくった時の対処法

ドアが開かなくなると焦りますよね。

室内ドアが開かなくなる原因と対処法についてまとめましたので、ご参考ください。

室内ドアが開かなく原因

室内ドアが開かなる原因としてよくあるのが

①建物自体の歪みが大きくなり、枠と扉がこすれて開かなくなる

②扉の丁番が歪み、開かなくなる

③把手周りの部品の不具合

という3点です。

対処方は?

それぞれの対処法ですが、①と②は丁番の調整で基本的に直します。

写真のように扉側に調整ができるようにネジがついているタイプであれば7割は、それで直せます。

どこを回せばよいかは、建具メーカーと状況によって異なりますが、基本的には薄く字が書いてあるので、それで対応できるかと思います。

ただ、それでも直らない場合は、扉自信を削らなければなりません。

とても素人にできる工事ではないので、業者さんを呼ぶことをお勧めします。

③に関してはラッチと呼ばれる部分が動かなくなることで、扉が動かなくなります。

油をさせば直ることもありますが、その際にシリコン系をさすと、ゴミがたまりやすくなり悪化する可能性があるので、グリス系のものを使うようにしましょう。

そもそも開かないくてラッチに油をさせない時は、マイナスドライバーなど薄いもので少しずつラッチの先を動かうしかありません。

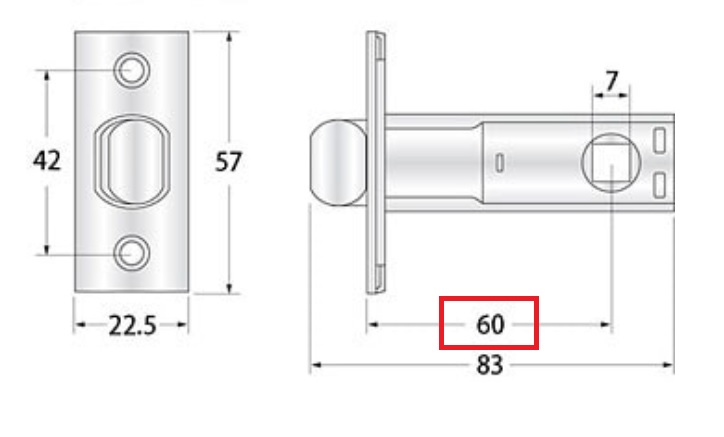

そうなった場合は、ラッチの交換をお勧めします。

ラッチの交換方法

ラッチは把手と一緒に売っていることが多いので、把手ごと交換することをおすすめします。

その時に特に注意が必要なのが、

赤で囲んだ数字です。

ここが50mmのタイプと60mmのタイプがあるので気を付けましょう。

また、物差しで測っても正直わかりにくいので取り外したラッチをお店に持っていき、実際に比べながら選んだ方が無難でしょう。

他の部分は割と、異なっても少し見た目に問題がある程度ですが、ここが違うとどうしようもありません。

扉の不具合は、ドライバーが一本あれば何とかできるものですが、慣れないと意外に難しいものです。

ただ、時間を掛ければ直せると思いますので一度チャレンジしてみてはいかがですか?

2022.03.23

住宅ローン 事前審査 について

家を建てたいと思った時、どうしても考えなければならないことに”住宅ローン”があげられます。

では、どの段階で住宅ローンを申し込めばいいのでしょうか?

そもそも、住宅ローンの流れは

・事前審査

・本申込

・土地決済

・工事金支払(着工、中間等)

・完工時支払

という段階に分かれていると考えて下さい。

今回はこの事前審査のみの解説です。

事前審査の申し込み時期は、住宅会社が絞れてきて、土地の目星がついてきた頃が良いのではないかと考えています。

なぜならば

①自分達だけだと、ローンの金額や申し込み内容で具体的にわからないことがある。

②”どこの住宅会社の担当でもいいだろう”と適当に銀行に行くと、その会社以外で建てようとするときに面倒なことになることがある。

③土地の目星をつけた段階で事前審査を申し込まないと、土地を抑えてもらえないことがある。

からです。

一つ一つ、経験を交えて解説していきます。

その前に

そもそも事前審査とは?

まず、銀行に住宅ローンが借りられるかを確認する作業です。

よほどのことがない限り、この段階でO.Kが出たならば住宅ローンが借りられます。

但し、”この年収で、いくらまで借りられる?”という聞き方は、基本的にはできません。

”これだけ借りたいけれど、借りれますか?”というのが基本的な考え方です。

(銀行、銀行担当者によって多少異なります。)

ちなみに必要な書類は大体のところが

・運転免許証等の身分証明書

・最新の源泉徴収票

・健康保険証等の身分証明書もしく事前審査に行く銀行の通帳

※持病等で服薬されている方は、具体的なお薬手帳なども持って行った方がよいでしょう。

です。

最近では、銀行のホームページ等で事前審査を行えるところが多くなってきているので、確認してみてはいかがでしょうか?

①具体的にわからない

先ほど解説しましたが、事前調査は基本的に ”これだけ借りたいけれど、借りれますか?” というスタンスです。

なので銀行に行くと、

”いくら借り入れしたいですか?”

”着工はいつ頃ですか?”

”いつ頃から住み始めますか?”

など思ったよりも突っ込んだことを聞いてきます。

正直なところ、住宅の担当者でないと答えるのが難しいような内容ばかりです。

ですから、銀行もできれば、住宅会社の人が一緒に来てくれる方が助かるようです。

②面倒なことになることがある

正直に言えば、レアケースなお話ですが、実際にあった話です。

もともと、不動産会社の紹介の住宅会社で建てようとしていた方がいました。

ですが、打ち合わせを重ねるうちに要望と予算、また住宅会社の担当とも合わなくなってきて、とうとう住宅会社を変えました。

不動産会社の勧めで既に事前調査は終わっており、その段階ではO.Kでした。

ところが、住宅会社を変えて本申込に行ったところ、銀行からは、いろいろ難癖をつけられて”その住宅会社では、うちのローンはちょっと…、前の会社に戻しませんか?”とまで言われました。

銀行を変えてもよかったのですが、金利が一番安いこともあり何とかお願いし続けて、最終的には住宅ローンは通りました。

後から判ったことですが、その住宅会社は地元では大手で、その銀行をメインバンクとして扱っており、そこから圧力がかかっていたようでした。

小さい会社から大きい会社に変えるなら問題ないかもしれませんが、大きい会社から帰るとなると、充分あり得る話かなと思います。

(個人的な見解が入っています)

③土地を抑えてもらえない

不動産会社としても、本当に買うことができる人しか相手にしたくありません。

そのため、事前審査ぐらいは通った方でないと買い付け申し込みができないことがあります。

ローン特約というものをつけて、土地を抑えることはできますが、それにも限度があるので、住宅会社を絞り、めぼしい土地を見つけたら事前審査に行った方が良いでしょう。

まとめ

実は、今までの解説で大前提になっていたことが1つあります。

それは、土地探しの段階から住宅会社をある程度絞っているということです。

そうすれば、月々にいくらまでなら自分が払えるかを伝えれば、住宅ローンの支払額を調べてもらえます。

また、いざ、いい土地が見つかった時に間取りプランもスムーズに検討でき、早めに土地を抑えることができます。

くれぐれも、”土地だけ先に”というのは、やめておきましょう。

2022.03.15

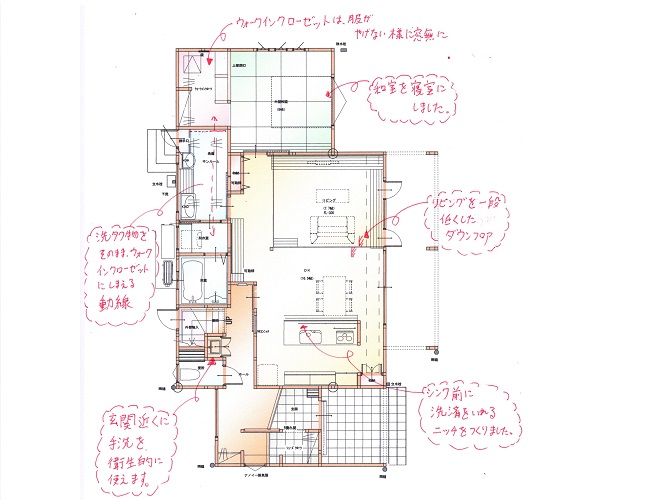

施工事例 津幡町 太田

以前、建てさせて頂いた津幡町太田 M様邸を施工事例としてまとめました。

よろしければ、ご参考ください。

間取

1階

2階

M様邸の間取りの最大のポイントは、リビングに設けたダウンフロアです。

ダイニングとリビングの間に30cmの段差を設けています。

ですので、リビング部分の天井高さが2.7mと高くなりかなりの開放感を得られます。

また、窓の高さは2.2mものを使用しました。

窓の前に、カーテンBOX&下がり天井&間接照明を設けました。

下がり天井の高さと外部のテラスの天井高さを統一し、内と外の一体感を出しました。

かなり広めのリビングですが、それ以上の開放感があります。

ちなみに上の写真のエアコンの横についているのも、何だかわかりますか?

ロスナイと言って換気扇の一種なのですが、中から出る空気と外から出る空気の熱交換を行う換気扇です。

要は、入ってくる空気は室内に近い温度だよ。

という商品です。

また、テレビボードの後ろにはエコカラットが張ってあります。

基本的に優しい色配置の家なので、エコカラットも明るめの優しい色のものを選びました。

キッチン

キッチンシンク前に、洗剤置き場を設置しました。

水がたまらないようにキッチンパネルで囲ってあります。

キッチンはタカラスタンダードさんの商品を使いました。

洗面・サンルーム

洗面とサンルームは一つの部屋で設計。

こうするとサンルームの物干しを有効活用しやすくなります。

また、家に畑がある方なので野菜や作業着が洗えるように多目的流しを設けました。

洗面化粧台と多目的流しの間に、洗濯物をたためるようにカウンターが設けてあります。

手洗

玄関からLDKまでの間に手洗を設けました。

自動水栓ですので、清潔に使うことができます。

シューズクローク

シューズクロークは、かなり大きめに設けました。

棚板も多く、収納力は抜群です。

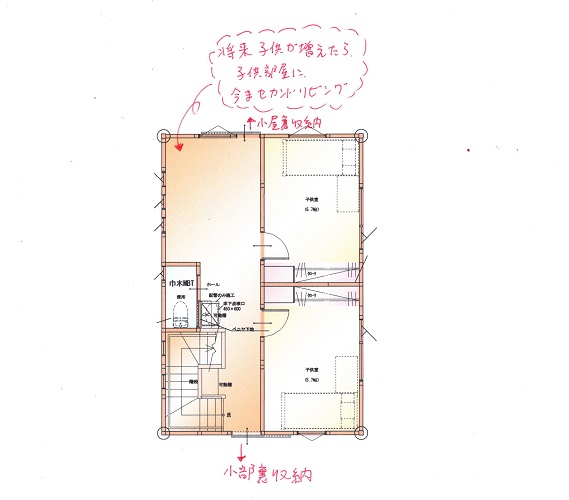

小屋裏収納

屋根の高さを利用した小屋裏収納です。

広いので、収納力もすごいですが、子供の遊び場にピッタリかもしれません。

かなり広めのお家ですが、是非参考にしてみてください。

2022.03.14

施工事例 津幡町 中須加

以前、津幡町の方で建てさせて頂いたY様邸の施工例です。

よろしければ、ご参考ください。

外観

こちらが外観です。

最近では、キューブ型やシンプルタイプと言われたりします。

流行っている形は、屋根と外壁の間の茶色い部分(”破風”あるいは”鼻隠”)がないものが流行っています。

今回は、施主のお父様の強いこだわりで、破風を取り付けました。

ちなみに、木に見える部分もサイディングと呼ばれる材料です。

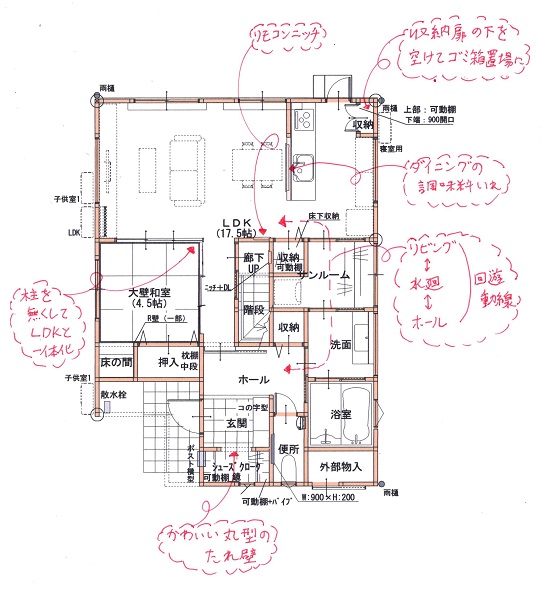

間取

1階

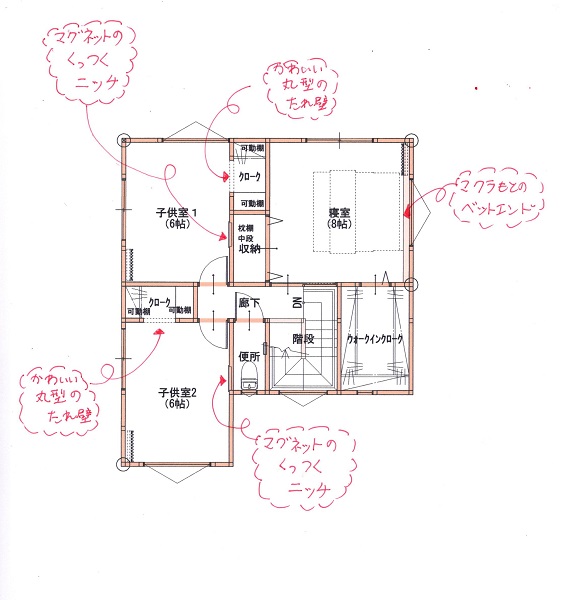

2階

全体的にニッチの多めの家です。

回遊動線とキッチン周りの使い勝手にこだわっています。

また、2階の窓もこだわりました。

通常窓の一番引くところで90cm~110cmが一般的なのですが、敢えて130cmにしました。

この高さにすることで、勉強机を置いたときに窓に机の上のもの(本とか)がかかることがなくなります。

内装の小ワザ

これはダイニングテーブルを置いたときに調味料入れとして使えるように、ニッチを作りました。

エコキュート(給湯器リモコン)、インターホン、スイッチを一つのニッチの中に入れてあります。

扉の下にゴミ箱スペースを設けました。

かわいいR型の垂れ壁です。

また、子供室の収納から扉を取り払いました。

これで子供が、将来模様替えをするときにやりやすくなります。

以外に折れ戸って邪魔ですからね。

階段ホールに飾りニッチを取り付けました。

ニッチの中にダウンライトがついているので、飾った時にものすごく見栄えします。

他の全体的な写真も何枚か載せておきます。

リビング

和室

サンルーム

玄関&シューズクローク

寝室

子供室

床:ミディアムバーチ色

建具:居室、水廻りはウォールナット色

収納関係と間仕切り扉(和室とLDKの間)はホワイトバーチ色

よろしければ、参考にしてみて下さい。