2024.09.09

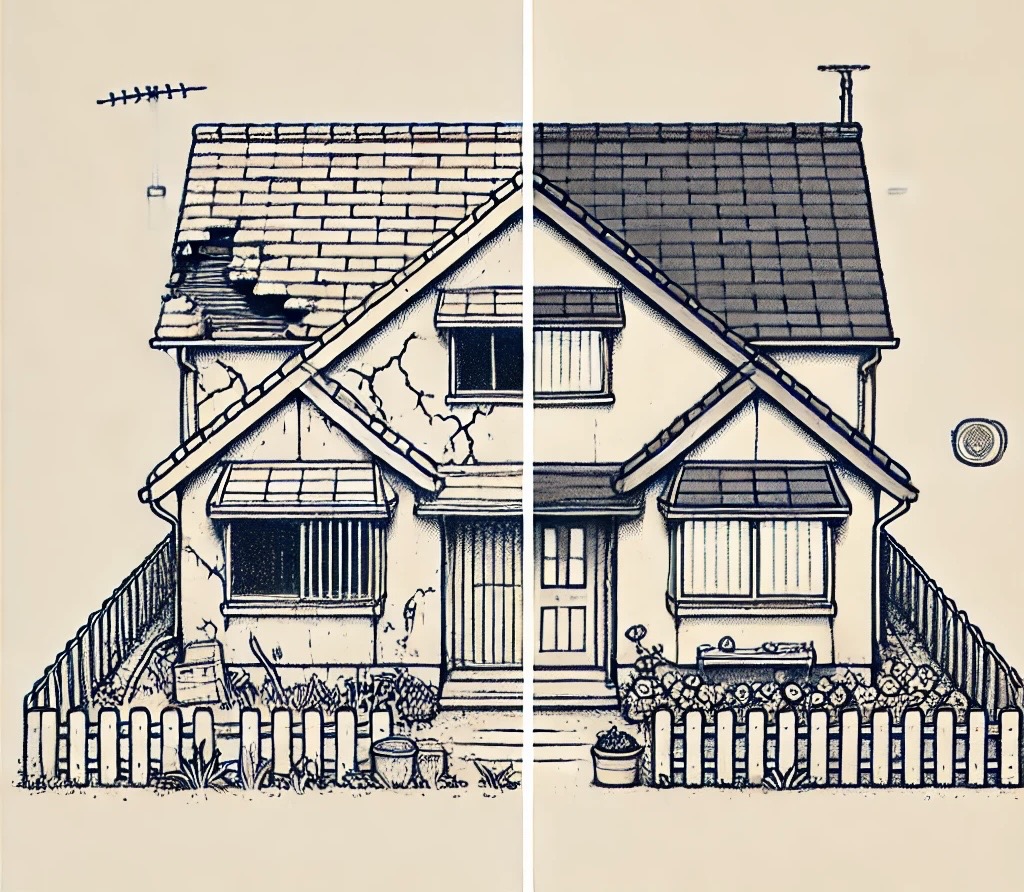

空き家リノベーションのすすめ:メリット・デメリットと成功のコツ

空き家問題が社会的な課題となっている今日、その解決策の一つとして注目を集めているのが「空き家リノベーション」です。

単なる問題解決だけでなく、新たな価値を生み出す可能性を秘めたこの取り組みは、個人の住まいづくりから地域活性化まで、幅広い効果が期待されています。

しかし、空き家リノベーションには様々な側面があり、メリットとデメリットを十分に理解した上で取り組むことが重要です。この記事では、空き家リノベーションの魅力や課題、そして成功のためのポイントについて、詳しく解説していきます。

空き家リノベーションとは

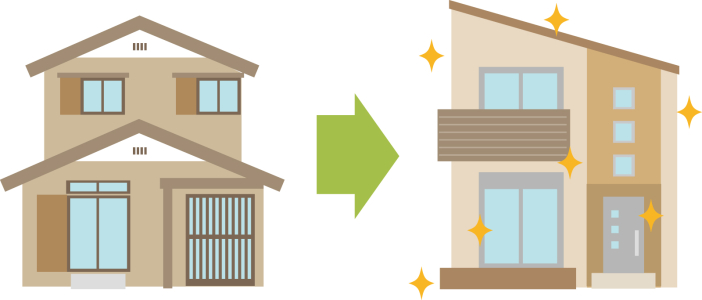

空き家リノベーションは、長期間使用されていない住宅を改修し、新たな価値を持たせる取り組みです。単なる修繕や現状回復にとどまらず、現代のニーズに合わせた機能や魅力を付加することで、再び人が住みたくなる、または活用したくなる空間へと生まれ変わらせます。

リノベーションとリフォームの違い

リノベーションとリフォームは似て非なるものです。リフォームが主に現状維持や部分的な改善を目的とするのに対し、リノベーションは建物の用途や機能を大きく変更し、新たな価値を創造することを目指します。

なぜ今、空き家リノベーションが注目されているのか

近年、日本各地で空き家が増加しており、2018年の調査では全国の住宅の13.6%が空き家となっています。この状況は、防犯や景観の悪化、地域コミュニティの衰退など、様々な問題を引き起こしています。空き家リノベーションは、これらの問題解決と同時に、新たな住まいや事業の場を生み出す可能性を持っているため、注目を集めているのです。

空き家リノベーションのメリット

空き家リノベーションには、個人にとっても社会にとっても、多くのメリットがあります。

1. コスト削減

新築と比較すると、空き家を購入してリノベーションを行う方が、総費用を抑えられる可能性が高いです。特に、土地の価格が高騰している都市部では、この差が顕著になります。

2. 環境への配慮

既存の建物を活用するため、新築と比べて廃棄物の発生を抑えられ、環境負荷が低くなります。SDGsが重視される現代社会において、このポイントは非常に重要です。

3. 独自の空間創造

古い建物ならではの味わいや、既存の構造を生かしたユニークな空間づくりが可能です。画一的な新築住宅にはない、個性的で魅力的な住まいを実現できます。

4. 地域活性化への貢献

空き家を再生することで、地域の景観改善や防犯性の向上に貢献できます。さらに、新たな住民や事業者が増えることで、地域コミュニティの活性化にもつながります。

5. 資産価値の向上

適切なリノベーションを行うことで、物件の価値を大きく高められる可能性があります。将来的な売却や賃貸を考えている場合、この点は大きなメリットとなります。

空き家リノベーションのデメリット

メリットがある一方で、空き家リノベーションにはいくつかの課題やリスクも存在します。

1. 予期せぬ問題の発生

古い建物を改修する際、壁や床を解体してみると予想外の問題(例:腐食、シロアリ被害など)が見つかることがあります。これにより、追加の費用や工期の延長が必要になる場合があります。

2. 法規制による制限

建築基準法などの法規制により、思い通りのリノベーションができない場合があります。特に大規模な改修を行う際は、事前に専門家に相談し、法的な制限を確認することが重要です。

3. 維持管理の継続必要性

リノベーション後も、定期的なメンテナンスや修繕が必要です。特に古い建物の場合、新築よりも維持管理にコストがかかる可能性があることを念頭に置く必要があります。

4. 周辺環境の変化

空き家となった理由(例:交通の便が悪い、商店街の衰退など)が改善されていない場合、リノベーション後も住みにくさや活用のしづらさが残る可能性があります。

5. 資金調達の難しさ

空き家のリノベーションは、一般の住宅ローンが適用されにくい場合があります。資金計画を立てる際は、金融機関との綿密な相談が必要です。

成功するための5つのポイント

空き家リノベーションを成功させるためには、以下の5つのポイントに注意しましょう。

1. 徹底した事前調査

物件の状態、周辺環境、法的制限などを詳細に調査します。可能であれば、建築の専門家に依頼して建物診断を行うことをおすすめします。

2. 明確なビジョン設定

単に住むだけでなく、賃貸や店舗利用など、リノベーション後の活用方法を具体的にイメージしましょう。それに基づいて、必要な改修内容を決定します。

3. 信頼できる業者選び

リノベーションの成否は、施工業者の技術力や提案力に大きく左右されます。実績や評判を確認し、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

4. 適切な予算管理

予想外の出費に備えて、全体予算の10〜20%程度を予備費として確保しておくことが賢明です。また、優先順位をつけて段階的にリノベーションを行うのも一つの方法です。

5. 地域との連携

特に古い町家などをリノベーションする場合、地域の歴史や文化を尊重することが重要です。地域住民とのコミュニケーションを大切にし、理解と協力を得ながら進めましょう。

補助金制度の活用法

空き家リノベーションを行う際、various government subsidiesを活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。

国の補助金制度

- 空き家対策総合支援事業:空き家の活用や除却に対する支援を行っています。

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業:既存住宅の長寿命化に資する性能向上リフォームに対する支援があります。

自治体独自の補助金制度

多くの自治体が独自の空き家対策補助金を設けています。例えば:

- 東京都:「東京都空き家利活用等区市町村支援事業」

- 大阪府:「大阪府空家リノベーション推進事業補助金」

これらの補助金は条件や申請期間が異なるため、詳細は各自治体のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせることをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1: 空き家リノベーションの平均的な費用はどのくらいですか?

A1: 規模や内容によって大きく異なりますが、一般的に500万円〜2000万円程度と言われています。ただし、建物の状態や希望する改修内容によっては、さらに高額になる場合もあります。

Q2: リノベーション後、すぐに住むことはできますか?

A2: 基本的にはリノベーション完了後すぐに入居可能です。ただし、工事の規模や内容によっては、完了後に検査や手続きが必要な場合があります。事前に業者や行政に確認しておくことをおすすめします。

Q3: 空き家バンクを利用するメリットは何ですか?

A3: 空き家バンクは、自治体が運営する空き家の売買・賃貸情報を集めたデータベースです。地域の特性に合った物件を見つけやすく、自治体を通じての取引となるため安心感があります。また、関連する支援制度の情報も得やすいというメリットがあります。

まとめ

空き家リノベーションは、個人の新たな住まいづくりから地域活性化まで、幅広い可能性を秘めた取り組みです。メリットとデメリットを十分に理解し、慎重に計画を立てることで、満足度の高いプロジェクトにすることができます。

特に重要なのは、徹底した事前調査と明確なビジョン設定です。また、専門家のアドバイスを積極的に取り入れ、地域との連携を図ることも、成功の鍵となります。

空き家リノベーションに興味を持たれた方は、まずは地元の空き家バンクや不動産業者に相談してみるのがよいでしょう。新たな暮らしの可能性を、空き家リノベーションで見つけてみませんか?

2024.08.13

吹き抜け玄関のメリット・デメリット完全解説!後悔しない家づくりのポイントとは?

みなさん、こんにちは!今日は、家づくりで悩むポイントの一つ、「吹き抜け玄関」についてお話ししたいと思います。

「吹き抜け玄関って、おしゃれで素敵そう!でも本当に作って大丈夫なの?」

「メリットは分かるけど、デメリットって何だろう?」

なんて思っている方も多いんじゃないでしょうか。

実は、吹き抜け玄関には魅力的な特徴がたくさんある一方で、意外と知られていないデメリットもあるんです。

今回は、吹き抜け玄関のメリットとデメリットについて、具体的な対策も含めて詳しくお話しします。この記事を読めば、きっと後悔しない家づくりのヒントが見つかるはずです。

では、さっそく吹き抜け玄関の魅力と注意点について、掘り下げていきましょう!

吹き抜け玄関の5つの魅力的なメリット

まずは、吹き抜け玄関の魅力的なメリットについて、詳しく見ていきましょう。

なぜ多くの人が吹き抜け玄関に憧れるのでしょうか?それは、以下の5つの大きなメリットがあるからなんです。

1. 圧倒的な開放感と明るさ

吹き抜け玄関の最大の魅力と言えば、なんといってもこの「開放感」でしょう。

天井が高くなることで、視覚的に広さを感じられ、家全体が明るい印象になります。玄関を開けた瞬間から「わぁ〜!」っていう感動を味わえるんです。

特に、天井の高さを存分に活かした大きな吹き抜けは、まるで高級ホテルのようなラグジュアリーな空間を演出してくれます。家に帰るたびに「わが家に帰ってきた!」という幸福感を味わえるかもしれませんね。

2. 採光性の向上で、明るさアップ!

吹き抜けのもう一つの大きなメリットが「採光性の向上」です。

高所に窓を設置できるため、通常の玄関よりもずっと明るくなります。これ、実は北側の玄関でも同じ効果が得られるんですよ。

明るい玄関は、家を出入りする際の気分を上向きにしてくれます。朝、明るい玄関から出発すれば、一日のスタートも気持ちよく切れそうですね。

3. おしゃれな空間演出が楽しめる

吹き抜け玄関の魅力は、なんと言ってもその「デザイン性」。高い天井を活かしたおしゃれな照明や、大きなタペストリー、存在感のある観葉植物など、インテリアの可能性が無限に広がります。

例えば、シャンデリアのような存在感のある照明を取り付ければ、まるでお城のような雰囲気に。大きな観葉植物を置けば、リゾートホテルのような開放的な空間に。自分好みのインテリアで、毎日の帰宅が楽しみになりそうですね。

4. 効率的な換気で、空気もきれい!

意外と知られていないメリットが、この「効率的な換気」です。

吹き抜けの高い位置に窓を設けることで、暖かい空気が上昇する性質を利用した効率的な換気が可能になります。これ、実は夏場の暑さ対策にもつながるんです。

家全体の空気の流れが良くなるので、ジメジメした季節でも爽やかな室内環境を保ちやすくなります。花粉症の方や、小さなお子さんがいるご家庭には特におすすめのポイントかもしれませんね。

5. 圧倒的な存在感で、印象的な我が家に

最後に挙げたいのが、「印象的な外観」です。

吹き抜け玄関は、外から見ても存在感があります。特に夜間、室内の明かりが漏れ出す様子は幻想的で美しいものです。

「ウチに遊びに来てね」と友人を誘う時も、「吹き抜けの大きな窓が特徴の家だよ」と言えば、すぐに見つけてもらえそうですね。自慢の我が家になること間違いなしです。

吹き抜け玄関の5つの注意すべきデメリット

さて、ここまで吹き抜け玄関の魅力をたっぷりお伝えしてきました。でも、実は注意すべきデメリットもあるんです。

家づくりで後悔しないためにも、以下の5つのデメリットをしっかり理解しておきましょう。

1. 冷暖房効率の低下に要注意

吹き抜け玄関の最大のデメリットと言えば、この「冷暖房効率の低下」でしょう。

吹き抜けにより空間が大きくなるため、冷暖房の効きが悪くなります。特に冬は暖かい空気が上昇して寒くなりやすい傾向があるんです。

「せっかく暖房をつけても、暖かくならない…」なんて状況は避けたいですよね。エアコンの効きが悪いと、光熱費の増加にもつながってしまいます。

2. 居住スペースが減少する可能性も

吹き抜けを作ることで、2階部分の床面積が減少します。つまり、全体的な居住スペースが狭くなる可能性があるんです。

「広々とした玄関は欲しいけど、子供部屋も確保したい」「収納スペースはたっぷり欲しい」という方は、要注意ポイントです。

限られた敷地面積の中で、どこに優先順位を置くか、家族でしっかり話し合う必要がありそうですね。

3. 光熱費の増加には要対策

先ほども少し触れましたが、冷暖房効率の低下は「光熱費の増加」につながります。

広い空間を温めたり冷やしたりするには、それだけ多くのエネルギーが必要になります。特に、天井が高い分、暖房費が跳ね上がる可能性が高いんです。

「見た目は素敵だけど、毎月の光熱費が…」なんていうことにならないよう、しっかりと対策を考える必要がありそうです。

4. プライバシーの確保に一工夫

吹き抜け玄関の多くは、大きなガラス窓を設置します。これが「プライバシーの問題」を引き起こす可能性があるんです。

外からの視線が気になる場合、せっかくの開放感が台無しになってしまいますよね。特に、道路に面した玄関の場合は要注意です。

「明るい玄関が欲しいけど、丸見えは嫌だな…」という方は、窓の位置や大きさ、目隠しの方法などを工夫する必要がありそうです。

5. 構造上の課題にも注意

最後に挙げたいのが、「構造上の課題」です。

吹き抜けを作ることで、建物の構造に影響が出る可能性があります。特に、耐震性を確保するために、床面積や構造的な制約が生じる場合があるんです。

「吹き抜けは欲しいけど、地震が心配…」という方も多いのではないでしょうか。安全性は何より大切ですから、専門家としっかり相談しながら設計を進める必要がありそうです。

後悔しない吹き抜け玄関づくり!3つの具体的な対策

さて、ここまで吹き抜け玄関のメリットとデメリットについてお話ししてきました。「デメリットが気になるけど、やっぱり吹き抜け玄関は欲しい!」という方も多いのではないでしょうか。

実は、デメリットに対しては、いくつかの対策方法があるんです。ここでは、後悔しない吹き抜け玄関づくりのための3つの具体的な対策をご紹介します。

1. シーリングファンで空調効率アップ!

冷暖房効率の低下対策として、まず挙げたいのが「シーリングファンの設置」です。

シーリングファンを使って空気の流れをコントロールすることで、冷暖房効率を大幅に改善できます。夏は下向きに回して涼しい風を作り、冬は上向きに回して暖かい空気を循環させる。これだけで、光熱費の節約にもつながるんです。

「吹き抜けって暑そう…寒そう…」なんて心配している方は、ぜひシーリングファンの設置を検討してみてください。見た目もおしゃれなので、インテリアのアクセントにもなりますよ。

2. 外からの視線対策はエクステリアで解決!

プライバシーの問題が気になる方には、「エクステリアでの対策」がおすすめです。

例えば、目隠しになる植栽を窓の外に配置したり、ルーバーやラティスなどのエクステリア素材で適度に視線を遮ったりする方法があります。これなら、開放感を損なわずにプライバシーを確保できるんです。

「明るさは欲しいけど、丸見えは嫌だな…」という方は、ぜひエクステリアデザインにもこだわってみてください。外観の魅力アップにもつながりますよ。

3. 構造の専門家に相談して、安全性を確保!

構造上の課題については、「専門家への相談」が不可欠です。

耐震性を確保しつつ、理想の吹き抜け空間を実現するには、構造設計の専門家の知識が必要不可欠。最新の技術や素材を活用することで、安全性と開放感を両立できる可能性が広がります。

「吹き抜けは欲しいけど、地震が心配…」という方は、信頼できる工務店や設計事務所に相談してみましょう。プロの目線からのアドバイスで、安心・安全な吹き抜け玄関が実現できるはずです。

まとめ:理想の吹き抜け玄関で、素敵な家づくりを!

いかがでしたか?吹き抜け玄関のメリットとデメリット、そして対策方法について、理解を深めていただけたでしょうか。

吹き抜け玄関は、確かに魅力的な空間を作り出せる可能性を秘めています。開放感、明るさ、おしゃれな空間演出など、多くのメリットがありますよね。

一方で、冷暖房効率の低下や光熱費の増加、プライバシーの問題など、いくつかの課題もあります。でも、これらの課題に対しては、しっかりと対策を講じることができるんです。

大切なのは、自分たち家族のライフスタイルや優先順位をしっかり考えること。そして、メリットとデメリットをよく理解した上で、専門家のアドバイスを受けながら計画を進めていくことです。

例えば、こんな風に考えてみるのはどうでしょうか?

- 「開放感とおしゃれな空間」と「光熱費の増加」、どちらを重視する?

- 家族の年齢や人数から見て、「広々とした玄関」と「2階の居住スペース」、どちらが必要?

- 家の立地から考えて、「大きな窓からの採光」と「プライバシーの確保」、バランスは取れる?

こうした問いに一つ一つ丁寧に向き合っていくことで、きっと理想の吹き抜け玄関のイメージが見えてくるはずです。

そして、いざ実現のときは、信頼できる専門家と二人三脚で進めていってください。プロの知識と経験を借りることで、デメリットを最小限に抑えつつ、メリットを最大限に活かした素敵な吹き抜け玄関が完成するはずです。

家づくりは、家族の夢を形にする大切なプロジェクト。吹き抜け玄関という選択肢を、ぜひ前向きに検討してみてください。毎日の暮らしが、もっと明るく、もっと楽しくなるかもしれません。

さあ、あなたも素敵な吹き抜け玄関のある我が家を夢見てみませんか?きっと、家族みんなの笑顔があふれる素敵な空間が作れるはずです。

家づくりの夢、一緒に叶えていきましょう!

2024.08.13

平屋のメリット・デメリット完全解説!失敗しない家づくりのコツとは?

みなさん、こんにちは!今日は、最近注目を集めている「平屋」について、詳しくお話ししたいと思います。

「平屋っていいよね〜」「でも、本当に住みやすいの?」なんて会話、最近よく耳にしませんか?

実は、平屋には知られざるメリットがたくさんあるんです。同時に、見落としがちなデメリットもあって、これがわかっていないと家づくりで失敗しちゃうかも。

今回は、平屋のメリットとデメリットを徹底解説!さらに、失敗しない平屋づくりのコツまでお教えします。この記事を読めば、きっと新しい視点で家づくりを考えられるようになりますよ。

では、さっそく平屋の魅力に迫っていきましょう!

平屋の5つの魅力的なメリット

まずは、平屋の魅力的なメリットから見ていきましょう。実は、平屋には二階建ての家にはない、素敵な特徴がたくさんあるんです。

1. バリアフリーで安全・快適な暮らし

平屋の最大の魅力といえば、やっぱりバリアフリーですよね。階段がないので、お年寄りや小さなお子さんがいる家族にとっては、本当に安心できる住まいなんです。

転倒のリスクがグッと減るだけでなく、日々の生活動線もシンプル&コンパクト。毎日の家事も楽々こなせちゃいます。

例えば、洗濯物を干すのに二階まで運ぶ必要がない。掃除機をかけるのも一階だけでOK。そう考えると、平屋って結構画期的じゃないですか?

2. 家族の絆を深めるコミュニケーション

平屋の魅力は、家族のコミュニケーションを自然と促してくれるところにもあります。

ワンフロアで生活するため、家族の気配を感じやすいんです。「ただいま〜」の声が、家中どこにいてもよく聞こえる。子どもの様子も、さりげなく見守れる。

でも、心配いりません。適度な壁や間取りの工夫で、プライバシーもしっかり確保できますよ。

3. 地震や台風に強い!構造的な安定性

平屋は、二階建てに比べて構造的に安定しているんです。なぜだと思います?

それは、建物の重心が低いから。地震の揺れや強風の影響を受けにくいんですね。特に地震大国の日本では、これって大きな魅力だと思いません?

実際、東日本大震災の時も、平屋の被害は比較的少なかったそうです。安心・安全な住まいを求めるなら、平屋は本当におすすめですよ。

4. メンテナンスが楽チン&コスト削減

家って、建てた後のメンテナンスも大切ですよね。平屋は、この点でもメリットがあるんです。

外壁や屋根のお手入れが、二階建てよりずっと簡単。高所作業が減るので、安全面でも安心です。それに、メンテナンス費用も抑えられるんですよ。

例えば、外壁の塗り替えを業者に頼む場合。平屋なら足場代が大幅に節約できるので、二階建てに比べて20-30%ほど費用が抑えられるそうです。これ、大きいですよね。

5. 自由度の高い間取りと増改築のしやすさ

平屋の魅力って、実は間取りの自由度の高さにもあるんです。

二階建てだと、一階の間取りが柱や梁の位置に制限されがち。でも平屋なら、そんな制約が少ないんです。好きなように間取りを決められるので、自分らしい暮らしを実現しやすいんですよ。

それに、将来の増改築もしやすい。子どもが生まれたら部屋を増やす、両親との同居のために増築する…なんてことも、平屋なら比較的簡単にできちゃいます。

平屋の5つの意外なデメリット

さて、ここまで平屋の魅力をたっぷりお伝えしてきましたが、実は平屋にもいくつかデメリットがあるんです。

「えっ、デメリットなんてあるの?」って思った方、要チェックですよ。これを知らずに平屋を選んでしまうと、後悔する可能性もあるんです。

1. 広い土地が必要

平屋の最大のデメリットは、やっぱり土地の問題。二階建てに比べて、同じ延床面積なら1.5〜2倍の敷地面積が必要になるんです。

特に都市部では、広い土地の確保が難しく、平屋を建てられる場所が限られてしまいます。そのため、大都市周辺では平屋が少ないんですね。

「え、じゃあ平屋は諦めなきゃダメ?」って思った方、大丈夫です。最近は、限られた土地でも工夫次第で快適な平屋を実現できる設計技術が進んでいますよ。

2. 建築コストが高め

平屋は、二階建てよりも建築コストが高くなりがちなんです。なぜでしょう?

それは、屋根や基礎の面積が大きくなるから。同じ延床面積でも、平屋の方が屋根や基礎にかかる費用が増えてしまうんです。

でも、諦めるのはまだ早い!最近は、工法や材料の選択次第で、コストを抑える方法もたくさんあります。例えば、ローコスト住宅専門の企業に相談するのも一つの手かもしれませんね。

3. 日当たりや風通しに要注意

平屋は、二階建てに比べて日当たりや風通しが悪くなる可能性があります。特に、周囲に高い建物がある場合は要注意。

日光が入りにくく、風の通り道も確保しづらいので、室内が暗くなったり、湿気がこもりやすくなったりする可能性があるんです。

でも、大丈夫。設計の工夫で、この問題はかなり改善できます。例えば、吹き抜けを設けたり、窓の配置を工夫したりすることで、明るく風通しの良い平屋を実現できるんですよ。

4. プライバシーの確保に一工夫

平屋は、外部からの視線を遮るのが難しいという面もあります。特に、道路に面した部屋や庭のプライバシーを守るには、一工夫が必要になってきます。

でも、心配いりません。目隠しフェンスを設置したり、植栽を効果的に配置したりすることで、プライバシーを守りつつ、開放感のある暮らしを実現できます。

最近では、中庭を中心に配置した「囲み型」の平屋も人気。外部からの視線を気にせず、プライベートな空間を楽しめるんです。

5. 水害時のリスク

平屋の場合、水害時に床上浸水すると家全体が被害を受けやすいというデメリットもあります。

「えっ、それって大丈夫なの?」って思いますよね。確かに、水害リスクの高い地域では要注意です。

でも、諦めるには及びません。最近では、基礎を高くしたり、防水性の高い建材を使用したりすることで、水害対策をした平屋も増えているんです。土地選びの段階で、ハザードマップをしっかりチェックすることも大切ですよ。

失敗しない平屋づくり!3つの重要ポイント

さて、ここまで平屋のメリット・デメリットについてお話ししてきました。「やっぱり平屋っていいな」って思った方も多いんじゃないでしょうか?

でも、ちょっと待って!平屋づくりで失敗しないために、押さえておくべき重要ポイントがあるんです。

1. 土地選びが命!ロケーションをしっかりチェック

平屋の場合、土地選びが特に重要になります。日当たり、風通し、周辺環境、そして何より広さ。これらをしっかりチェックしましょう。

特に、ハザードマップで水害リスクを確認するのを忘れずに。それから、将来の周辺開発計画もチェックしておくと安心です。せっかくの平屋なのに、隣に高層マンションが建ってしまったら…なんてことにならないように注意しましょう。

2. プロの力を借りよう!設計のプロと二人三脚

平屋の魅力を最大限に引き出すには、やっぱりプロの力が欠かせません。設計のプロと二人三脚で、理想の平屋を実現しましょう。

例えば、限られた面積を有効活用する工夫や、プライバシーを確保しつつ開放感を演出する方法など、プロならではのアイデアがきっと役立つはず。

それに、コストを抑えるコツも教えてくれるかも。「ここはお金をかけて、ここは工夫して節約」なんて、メリハリのある家づくりができるんです。

3. 将来を見据えて!変化に対応できる柔軟性を

家族構成や生活スタイルって、時間とともに変化しますよね。平屋づくりでは、その変化に柔軟に対応できる設計を心がけましょう。

例えば、将来の増改築を見越して配管や配線を余裕を持って設計しておく。または、間取りの変更が容易な工法を選ぶ。こういった工夫で、長く快適に暮らせる平屋が実現できるんです。

「終の棲家」として平屋を選ぶ方も多いですから、将来のバリアフリー化も視野に入れておくといいですね。

まとめ:あなたにぴったりの平屋で、理想の暮らしを

いかがでしたか?平屋のメリット・デメリットについて、理解を深めていただけたでしょうか。

平屋には、バリアフリーで安全・快適な暮らし、家族の絆を深めるコミュニケーション、地震や台風に強い構造など、素晴らしい魅力がたくさんあります。

一方で、広い土地が必要、建築コストが高めになる可能性がある、日当たりや風通しに気を付ける必要があるなど、いくつかの課題もあります。

でも、心配しないでください。これらの課題は、適切な土地選び、プロの知恵を借りた賢い設計、そして将来を見据えた柔軟な発想で、十分に克服できるんです。

結局のところ、家づくりで大切なのは、自分や家族にとって本当に心地よい空間を作ること。平屋には、そんな理想の暮らしを実現するための素晴らしい可能性が秘められているんです。

「やっぱり平屋っていいな」って思った方、ぜひ一歩踏み出してみてください。土地探しから始めても良いですし、まずは平屋住宅展示場に足を運んでみるのも良いかもしれません。きっと、新しい発見があるはずです。

そして、平屋に住んでいる知人や友人がいたら、実際の暮らしぶりを聞いてみるのもおすすめ。生の声は何よりも参考になりますよ。

家づくりは人生の大きな決断の一つ。でも、怖がる必要はありません。この記事で得た知識を活かして、あなたらしい素敵な平屋づくりを楽しんでください。

きっと、毎日の暮らしが豊かになるはず。そんな素敵な未来が、あなたを待っているんです。

さあ、あなたも平屋ライフを始めてみませんか?心地よい暮らしへの第一歩、今日から踏み出してみましょう!

2023.05.16

新築とリノベーションのメリット・デメリット

新しい家を建てるか、古い家をリノベーションするか、どちらが良いのでしょうか?この記事では、新築とリノベーションそれぞれのメリットとデメリットについて考えていきます。

新築にするかリノベーションにするかに関しては一長一短があり、自分のこだわりたいところが何なのかはっきりさせておくと良いでしょう。

新築のメリット

新築のメリットは、自分たちの理想の家を建てることができるということです。広々としたリビングルームや多くの寝室、特に吹き抜けや外観に関してはやはりリノベーションでは難しいものがあります。また、耐震性や断熱性にも法律以上に高い数値にしたい場合は、新築の方が向いています。

新築のデメリット

一方で、新築住宅を建てるには、多額の費用がかかります。建設費用が高額なため、予算に余裕がない場合は、住宅設備のグレードを下げたり、職場から遠くに住むなども妥協が必要になる場合があります。

総じて、新築住宅は、自分たちの理想の住まいを実現するためには魅力的な選択肢です。ただし、高額な建設費用やトラブルに備えた十分な費用計画が必要となるため、計画的に進めることが重要です。

リノベーションのメリット

リノベーションには、数多くのメリットがあります。例えば、古い家を新しく生まれ変わらせることができ、家の価値を高めることができます。また、建物の構造自体は残しつつ、内装や設備をアップデートすることができるため、予算の範囲内で自分たち好みの家を作ることができます。

初期投資が抑えられるので、土地の場所に関して選びやすかったり、こだわりのキッチンを入れることなどが出来ます。

さらに、リノベーションによって、家の使い方を変えることができます。例えば、小さな部屋を一つ減らして、広々としたリビングスペースを作ることができます。また、家族が増えた場合には、増築することもできます。これらのメリットは、リノベーションを検討する際に非常に魅力的です。

リノベーションのデメリット

しかしながら、リノベーションにはデメリットもあります。例えば、古い家は耐震性や断熱性に劣るため、改修が必要になることもあります。また、建築基準法が変更された場合、改修が必要になることもあります。これらの問題に対処するためには、リノベーションを行う前に、専門家に相談することが重要です。専門家は、建物の状態や必要な改修の範囲を評価し、適切なアドバイスを提供してくれます。

総じて、リノベーションには、多くのメリットがありますが、デメリットもあることを忘れてはなりません。リノベーションを行う前に、リスクを十分に認識し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

総合的な比較

新築とリノベーションを総合的に比較すると、新築の方が思い通りにしやすいというメリットがあります。しかし、リノベーションにはそれに対してのメリットがあります。

例えば、リノベーションは古い建物を再生させることができるため、歴史的な価値を持つ家や、地域に根付いた伝統的な家屋などの保存にも繋がります。また、新築にはない味わいや風格があるため、オリジナルな家を持ちたい人にとって魅力的な選択肢となっています。

また、リノベーションは新築よりも、より自分らしい内装に踏み切りやすいというメリットがあります。(新築だとためらってしまう色でも、リノベだと使えたり)

予算の問題や立地条件の問題がある場合にも選択肢としてお勧めです。そのため、様々な観点から新築とリノベーションを検討することが重要です。

新築とリノベーションそれぞれにメリットとデメリットがありますが、自分たちの予算や希望に合わせて選ぶことが大切です。新築は、希望通りに設計できることや、建物自体が新しいため、メンテナンスの必要が少ないことがメリットです。しかし、建設費用が高額になる場合があることや、土地の取得が必要なことがデメリットです。

一方、リノベーションは、古い建物をリフォームすることで、住み心地の良い空間を手に入れることができます。また、建物自体がある程度の歴史を持っていることで、個性的なデザインに仕上げることも可能です。しかし、建物の老朽化や地震などの災害に備えるためには、定期的なメンテナンスや補修が必要になることがあります。また、リノベーションにかかる費用は、新築よりも高額になる場合があることも事実です。自分たちのライフスタイルと予算を落ち着いて考えてみつ必要があるかもしれませんね。

2023.05.11

年収315万円で家を持つ方法

石川県で20代前半の方の平均年収は315万円程度と言われています。

石川県で20代前半の方の平均年収は315万円程度と言われています。

年収315万円で家を持つにはどのようにすればいいでしょうか?

まずは、住宅ローンで借りられる金額を計算してみましょう。

基本的に住宅ローンで借りられる金額は、年収の7倍と言われています。

つまり、

315万円×7倍=2205万円

が借りられる限界となります。

では、2205万円で家を持とうと思うとどのような選択肢になるでしょうか?

まず思い浮かぶのは

・新築の場合

新築をどうしても建てたい!となった場合、基本的に諸経費として120万円はかかります。(”土地の費用”・”土地仲介手数料”・”上下水道引込費用”等を除いた金額)

つまり建物+建物にかけられるお金は、2205万円-120万円=2085万円

正直なところ外構(駐車場等)を含めた建物の金額は、30坪程度で2000万円(税込)程度かかるのが、石川県では一般的です。

(これより安いところは、あまり信用しない方がいいかも…)

結論とすれば、年収315万円の方は、100万円以下の土地を探す、土地を親からもらえる、田舎の方で土地がただ同然で手に入るという、ほぼ不可能な次元で土地を探す必要があります。

はっきり言ってしまえば、現実的ではありません。奥様が仕事を再開して世帯年収がグッと増えるのを待つ方が現実的です。

とは言え、家が必要なのは今ではないでしょうか?

子供が小さく、育つ環境も整えてあげたいと思うのが、親心だと思います。

そこで、提案したいのが

・中古住宅+リノベーションの場合

まず、住宅ローンですが、基本的に借りられる金額は新築と同じ程度になります。

そして諸経費ですが、登記回数が少なかったりするので100万円程度で済みます。

となると、中古物件+リノベーションに使える費用=2205万円-100万円=2105万円

そして、リノベーションの金額ですが、坪28.8万円(税込)(当社の場合)でフルリノベーションが出来るので

リノベーションに使う費用:35坪程度の家ならば、35坪×28.8万円=1008万円

中古物件に回せる費用:2105万円-1008万円=1097万円

となります。

金沢市内だとこの金額で物件を探すのは難しいですが、少し郊外へ行けばすぐに見つかる金額です。

さらにどうしても金沢市内にこだわるのであれば、リノベーションに回す金額を減らして中古物件に回す金額を増やすのもありです。

実際、建ってから10年以下の物件であれば、300万円もかければ充分でしょうし、古くてもとりあえずリビングと水廻りだけ、工事しておくという方も多くいらっしゃいます。

個人的には、世帯年収500万円以下の方には、中古住宅+リノベーションをお勧めしています。

2022.09.30

業界の常識は、世間の非常識!!

業界の常識は、世間の非常識!

その仕事をしている人間には、慣例的で当たり前になっていることでも、世間一般からすればどうなの?と思うことはよくあります。

頭金は現金!?

先日、中古住宅を購入してリノベーションをされるお客様から、中古物件の契約前日に

”不動産の頭金って現金なんですか!?”

との問い合わせがありました。

結論から言えば、現金がこの業界の常識です。

そのため、不動産の営業マンも、私も”頭金は現金で”と念を押していませんでした。

そのため、前日に契約に必要なものを確認している際に現金で頭金が必要だとわかり、大いに焦ることになってしましました。

その時の契約では、頭金は100万円を超えており、現金でもって持って歩くにはかなり不安な金額です。

言われてみれば、振り込みが妥当な金額と言えるでしょう。

ちなみに、私も極力、現金の集金は避けています。どうしてもと言われても、10万以上は決して現金でやり取りすることはありません。

にもかかわらず、常識というだけでその時まで、”頭金は現金”という常識を疑っていませんでした。

なので、これから家を買われる方は、”頭金不要”と書かれている広告を見ても”土地の購入に、頭金が現金で必要なんだな。”と思った方が良いでしょう。

本体価格ってなに!?

よく、広告で”本体価格○○〇〇万円”というものを見かけます。

この本体価格というものは、”どこまで含んでいなさい”というものが決まっていません。

安い本体価格をうたっている会社だと、

・網戸別

・テレビアンテナ別

等があります。

しかし、これらはかわいいもので

・外部給排水別

・電気の引き込み工事別

・工事管理料別

・設計・確認申請料別

と、もはや”それ住めないじゃないか”というレベルのものまであります。

なので、新築を考えるときは必ず、本体価格で比較するのではなく、総額(借入金額)で比較するようにしましょう。

住宅ローンの金利は上がる!?

最優遇金利適用時0.35%など、低金利の時代ですが、この”最優遇金利適用時”という言葉は、くせ者です。

住宅ローンは、基本金利というものがあり、それに対して

・給料振り込みをうちの銀行にしてくれたら、金利を安くしますよ

・クレジットカードを作ってくれたら、金利を安くしますよ

等いくつかの条件を満たしたことによって、最優遇金利が適用されます。

ところが、例えば3年固定といった場合、次の3年に最優遇金利が適用されない銀行があるのです。

そのため、最初の3年は月々7万円だったローンが、4年目から8万円近くになることも充分にあり得ます。

これから住宅ローンを借りられる方は充分に注意してください。

また、この辺を気にしてくれない住宅営業マンとは契約しない方が無難かもしれません。

ちなみに、ろうきんは、ずっと最優遇金利を利用できますし(基準金利は変わります。)フラット35はずっと金利は変わりません(特別優遇を使った時は別)

お金にまつわる住宅、不動産業界の常識をいくつか挙げてみました。

常識になってしまっているので、指摘されないと気付かないことも多いので、それってどうなの?という事を教えていただけると助かります。

2022.09.20

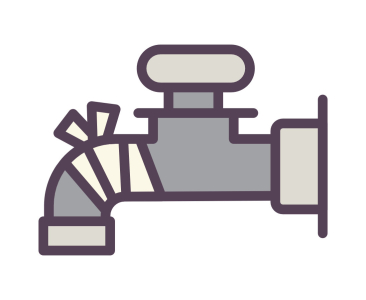

浴室のカランからお湯が出なくなった!

自宅の浴室のカランが壊れてお湯が出なくなりました!

アワワ…

自分が普段直しているのに、いざ自分がなると焦るものです。

カランからお湯が出なくなった場合、まず何が壊れたか突き止める必要があります。

大まかに言えば、

①給湯器が壊れたか?

②カラン自体が壊れたか?

これを間違えると出張料だけ支払って、全く直らないという事態を引き起こすのでご注意ください。

うちの場合は、浴槽のお湯はちゃんと出ました。

また、キッチン、洗面所共にお湯が出たので給湯器の故障ではなさそうです。

となると、カラン自体の故障ですが、U.B(ユニットバス)の場合は修理の依頼先がメーカー(TOTOやLIXIL等)になります。

水道屋さんに言って直らないこともないかもしれませんが、時間がかかってしまうか、費用が余計に掛かるかになると思います。

うちのU.BはTOTOだったので、TOTOの修理サイトからメールにて依頼。

翌日、担当者さんから依頼があり、さらに2日後に来てもらいました。

故障の原因は、カランの温度調整ハンドルについているボタンのバネがダメになってしまったことでした。

※赤丸のところがダメになっていた

※赤丸に精密ドライバーのマイナスを差し込んでフタを外す

※さらにプラスドライバーでカバーを外す

※カバー側の中のプラスチックの部分を押し戻す

(汚くてすみません)

そこで、ボタンを無理やり戻したところお湯が出るようになりました。

9割方、サーモの機械がダメになって、カラン交換を覚悟していたので、費用的に大分助かりました。

家族には、以後このボタンを押さないように指導。

簡単に直せるとは言え、お風呂に張っている最中に直したくはないので…

まとめ

とにかく、お湯が出なくなったらお湯が出ない場所が複数かどうかを確認しましょう。

複数個所でない場合→給湯機メーカーに修理を依頼

1カ所の場合場合→その器材を作っているメーカーに修理を依頼

でないと、見に来て”うちじゃあ、ないんで直せませんね。でも出張料は支払ってくださいね!”

ってことになってしまいますから

2022.09.15

植物の力

タイトルからすると自然の力で癒される的な話と思うかもしれませんが、全く違います。

住宅屋からすると少し怖い話です。

それは、お盆前にある水道業者さんからの電話で始まりました。

”トイレを和式から様式に交換したいのだけど、床の交換をお願いできませんか?”

当時は、仕事に空きもありお世話になった業者さんだったこともありその日のうちに現場を見に行くことになりました。

現場は、金沢市の繁華街の裏道に面した場所にあり、お世辞にも小綺麗とは言い難い場所にありました。

近くの駐車場で、水道業者さんと落ち合い、現場のお店へ。

そこで見たものは…

なんと床が盛り上がったトイレがあったのです!!

床タイルの下地は薄いながらにコンクリート。

したから油圧ジャッキをかけでもしない限りこうはなりません。

あるいは、建物全体が地盤沈下のために歪み、傾きこの部分にその歪みがでているのか!?

20年以上、この業界にいますが、こんなのを見るのは初めてでした。

とりあえず、解体してみないとわからないので業者を手配して解体を開始しました。

そして解体作業は終わり、そこから出てきたものは

皆さん、お分かりだろうか…

なんと木の根らしきものが出てきたのです。

触ると、直ぐに折れてしまい、根というよりは芋の感じでした。

そう、コンクリートを持ち上げたのは、”植物の根!”

やはり自然の力は偉大です。

ちなみに、この根はどこから来たかというと、この建物の裏に中庭(別所有者)があり、そこから根を伸ばしてきていたようです。

通常であれば、基礎コンクリートがあるためこんなことは起きえませんがその建物は、戦前ないしは戦後間もなくの建物とみられ、基礎もまともにない状態でした。

なので、工事は土台の下にコンクリートを詰め込んで(基礎ではありません。基礎をするためには、建物を一度持ち上げる必要があり。〇百万円のお金がかかります。)修理をしてきました。

床、壁の仕上げはタイル張りです。

水洗いもO.Kと言いたいところですが、本当はダメです。

木造住宅にとっての天敵は、湿気です。

タイル仕上げでもその裏には、木がつかられていることがあるので、水洗いは絶対にやめましょう。

濡れ雑巾で拭くぐらいはタイルなら問題ありませんよ。

それにしても、植物の力は侮れません。

でも、本当に怖いのはやはり人間…

今回の工事費を誰が受け持つか、この店舗の借主、大家さん、中庭の所有者で揉めているそうです。

…いい加減、うちも柿の木切らないとお隣さんから怒られそうだな

2022.09.14

家を建てるなら、何歳が最適か?

家を建てるならば、何歳に建てるのが最も良いのでしょうか?

20代?30代?それとも40台?

私個人的には早ければ、早いほど良いと考えています。

2022年以降物価はどんどん上がっています。

それに合わせて建築資材もどんどん上がっていますし、石川県金沢市近郊に関しては土地価格も右肩上がりです。

こうなってくると、土地を買って注文住宅を建てるとなると金沢市、野々市、白山市(旧松任近辺)では、3800万円以上のお金がかかります。

ちなみに個人的な感覚で言えば、3年前であれば同じ場所、同じ家の仕様で3000万円以内で建てられました。

3000万円の借入だとすれば、40歳で家を建てるとなって35年ローンを組んだとしても

月々の返済は75,903円(固定金利0.35% ボーナス返済無)

まだ、支払える金額だったと思います。

これが、3800万円になると

月々の返済は96,144円(固定金利0.35% ボーナス返済無)

になります。

共働きであれば可能ですが、単身であればかなり厳しい金額ではないでしょうか?

これが、若い年齢で40年借りられたとします。

すると、3800万円借りたとして月々の返済は、84,849円となります。

まだ、共働きでないと厳しいかもしれませんが、フルタイム労働でないと無理!!という金額ではないのではないでしょうか?

中古住宅&フルリノベーションという考えかもある!!

とは言え、月々8万円代かぁ…と思われるかも多くいらっしゃると思います。

では、月々いくらなら支払えますか?

金沢市では、2LDKの家賃相場が64,000円程度です。

月々支払で逆算すると、固定金利0.6% 40年返済で

27,500,000円の借入となります。

?さっきまで、固定金利0.35%で計算していなかった?

と思われた方、正解です。

0.35%は最初の2年~3年の固定金利です。それ以後は1.1%程度まで増える銀行が多いです。

そこで、今の計算は”ろうきん”の住宅ローンで計算しました。

ずっと0.6%というわけではありませんが、他の銀行よりも金利の上がり方が緩やかなのは間違いがないので、この金利で計算してみました。

話は逸れまいたが、2750万円では、基本、新築は建てられません。

そこでお勧めしたいのが中古住宅を買ってフルリノベーションをすることです。

中古住宅でしたら、ほとんど土地値という物件も珍しくないですし、ある程度、立地のいいところが選びやすいというメリットがあります。

また、買ったはいいけど40年建物が大丈夫なのか?という不安があると思います。

これに関しては、木造住宅であれば、基本的に大丈夫です。

但し、新築時に手抜き工事が行われていた物件や、現在雨漏りしている物件といった問題物件があるのも事実です。建築士ないしはベテランの大工さんと一緒に物件を確認した方が良いでしょう。

他にも中古&フルリノベーションをお勧めする理由がありますが、それはまた今度にしておきます。

最後に

少し薄い理由ではありますが、家を建てるならば単純に早い方が良いでしょう。

・借入期間が長くなる

・材料の高騰はまだ続く&高い金額を維持すると思われる

・そもそも、これだけ物価高が続いているという事はインフレ(お金の価値が下がっている)ので頭金をためても価値が下がる

これらの事を考えれば、早い方が良いというのは納得していただけるのではないでしょうか?

2022.09.08

お風呂の扉交換

本日、お風呂の扉の交換をしてきました。

築35年のお家で、今までお風呂の改装を行ったことはありませんでした。

壊れたのは、浴室の扉の把手部分です。

※交換前

※把手部分

把手部分だけ、交換できないかやってみましたが、金具が腐ってしまい取り出すことも、どうすることもできませんでした。

今度は扉の交換を試みましたが、丁番の位置が合わずにこれもダメでした。

そこで、問屋さんからの提案、既存枠の内側に新しい枠を取り付けて直すという方法をとるこにしました。

その方法で、直したのが上の写真です。

今回の工事は、業者によっては”お風呂の交換をするしかない!”と100万円を超える工事を提案してくる業者もあるかともいます。

また、悪気が無くても知識が足らなくてやはり”お風呂の交換をするしかない!”となる可能性もあります。

ちなみに今回の工事は、10万円未満で直りました。

家の事で困り事があるときは、”名前の知れたところ”ではなく、経験豊富なリフォーム業者をお勧めします。